[中华人民共和国成立70周年嘉兴民生成就]粮食生产能力稳定 单产效益持续提升

中华人民共和国成立70周年嘉兴民生成就系列报告之四

中华人民共和国成立70年来,我国的粮食生产走过了辉煌的发展历程,取得了举世瞩目的历史性成就,用不到世界9%的耕地养活了世界近20%的人口。地处长三角城市群核心地带的嘉兴,作为历史上的“鱼米之乡”,凭借着优质的资源禀赋,在中华人民共和国成立之后粮食生产能力更是得到充分的发挥,粮食播种面积与粮食产量不断提高。改革开放以后,随着嘉兴经济社会的发展,城镇建设用地不断增加,农业用地持续减少,粮食播种面积和总产量也相应下调。伴随着家庭联产承包责任制等农业生产方式的变革以及农业科技的发展,嘉兴的粮食生产依然维持了较高的水准,粮食单产逐年提升,为浙江省的粮食安全提供重要的支撑。进入新世纪之来,嘉兴市委市政府以稳定粮食生产能力为基础,着力推进粮食功能区建设和粮食生产的市场化引导,使嘉兴的主粮生产稳定,副粮生产多元,粮食生产与农地利用效益显著提高。

一、嘉兴粮食生产能力稳定

嘉兴位于浙江省东北部,太湖东南岸,长江三角洲杭嘉湖平原腹地,境内水网密集,阡陌交错,一马平川,自古便是中国的粮仓之一。中华人民共和国成立之初,1949年嘉兴市全境耕地统计面积为388.04万亩[1],其中水田为306.36万亩,旱地为81.68万亩。中华人民共和国成立以后,嘉兴各级党委政府鼓励农民开垦荒地,耕地面积逐年增加。到1954年,嘉兴全境耕地达到398.81万亩,总量规模达到历史最高点;此后,随着水利、沟渠、道路等基础设施用地和房屋厂房、市政工程、园林景观等建设用地的逐年使用,全市耕地逐步减少,至2018年,全市耕地降为307.35万亩,70年来共减少80.69万亩,年均减少3.3‰。按照目前嘉兴平均粮食单产计算,嘉兴全市的年粮食生产能力可望达到127万吨,除满足本地消费外,还有不少的口粮可供外调,稳定粮食生产能力的工作卓有成效。主要年份的嘉兴市耕地面积变化情况见下表(表1)。

表1 主要年份嘉兴市耕地面积 | |||||||

单位:万亩 | |||||||

指标 | 1949年 | 1954年 | 1962年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 |

耕地面积 | 388.04 | 398.81 | 386.71 | 378.43 | 371.55 | 363.45 | 357.3 |

指标 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2018年 |

耕地面积 | 346.5 | 337.17 | 314.19 | 312.04 | 316.55 | 311.22 | 307.35 |

二、农地使用以种粮为主

受重视粮食生产政策影响,嘉兴的农地以种粮为主,70年来农地利用中,种粮的占比长期稳定在六成以上。与此同时,非粮作物的种植增长快于粮食作物,效益导向开始发挥作用。与耕地面积的变化情况类似,嘉兴的粮食播种面积也呈现出先增后减的情况,1949年嘉兴市的粮食播种面积为512.15万亩;至1984年,粮食播种面积达到了677.28万亩的高峰;之后随着耕地面积的减少和经济作物种植面积的增加,粮食播种面积逐年减少,到2018年,全市粮食播种面积下降至226.11万亩。与此相对应,嘉兴的经济作物播种面积不断增加,由中华人民共和国成立时的80万亩左右增加到2018年的151.31万亩,粮食作物与经济作物的播种面积之比也由6.4:1减少为1.49:1。

三、粮食单产与产值大幅度攀升

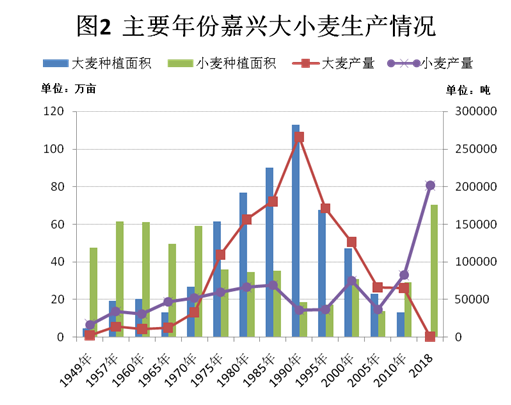

在粮食播种面积持续减少的背景下,嘉兴市保障粮食生产更多依靠农业生产组织方式的变革、农业科技的进步和农业机械化水平的提升。发展方式由开荒种粮、以刚性面积增长带动产量提升的粗放式发展方式,转变为追求种植效益、着力提升粮食单产的精细化发展方式。借助发展方式的转变,嘉兴粮食生产的单产与产值都大幅度提升。70年来嘉兴粮食的单产在百位数上不断突破,从中华人民共和国成立之初的120.5公斤/亩增长至413.16公斤/亩,增长2.4倍,年均增长1.8%。2018年嘉兴粮食生产的产值为23.46亿元,较1949年[2]提升6.6倍,年递增2.9%。粮食生产的单位面积产值提升更为巨大,从1949年到2018年提升了16.3倍,年递增4.2%。主要年份的嘉兴市的粮食生产情况见下图(图1)。

四、粮食生产以水稻为主

嘉兴传统的粮食种植以水稻为主,1949年境内水稻播种面积为285.08万亩,水稻产量为44.88万吨,分别占全市粮食播种面积和粮食产量的55.7%和82.9%。1949-1960年间水稻播种面积占粮食播种面积的比重快速走高,1960年其比重为70.6%,之后的30年该比重集中在70%-80%之间波动。进入新世纪以后,水稻播种面积占粮食播种面积的比重趋势逐步下降,2000年该比重降至69.8%,到2018年则降至57.9%。水稻产量占粮食总产量的比重七十年来基本保持稳定,从1949年-2006年这五十七年间,水稻产量的比重一直保持在粮食产量的八成以上,个别年份达到了九成,之后的十余年水稻产量比重逐步下降,到2018年,该比重为71.8%。主要年份嘉兴市水稻生产情况见下表(表2)。

表2 主要年份嘉兴市水稻生产情况 | |||||||

单位:万亩、万吨 | |||||||

指标 | 1949年 | 1957年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 |

水稻种植面积 | 285.08 | 375.56 | 442.64 | 422.19 | 504.2 | 495.24 | 489.82 |

水稻总产量 | 44.88 | 67.25 | 63.54 | 111.66 | 138.56 | 134.24 | 133.9 |

指标 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2018年 |

水稻种植面积 | 460 | 464.63 | 374.94 | 249.81 | 195.45 | 178.26 | 130.94 |

水稻总产量 | 172.04 | 195.26 | 153.59 | 126.23 | 98.31 | 98.02 | 67.11 |

五、水稻种植追求单产省力与效益

从1956年开始,嘉兴地区开始大规模改变粮食生产的耕作制度,耕作方式由传统的“小麦(大麦)+晚稻”改为“大麦+早稻+晚稻”,早稻的播种面积逐年增加,1957年嘉兴市早稻播种面积为88.48万亩、产量为14.45万吨,到1990年早稻播种面积达到199.69万亩、产量为85.78万吨,达到了早稻种植面积的峰值。90年代以后,随着耕作制度重新向“小麦+晚稻”转变,早稻的种植逐步减少并消失,到2018年全市早稻播种面积仅有754.43亩、产量仅有274.25吨。晚稻种植的变动情况相对简单,从中华人民共和国成立之初到90年代,嘉兴市的晚稻播种面积一直保持在250万亩左右的高位;2000年以后晚稻播种面积开始逐年下降,到2018年晚稻播种面积为130.27万亩。

六、小麦种植促进绿色过冬与种粮产出补充

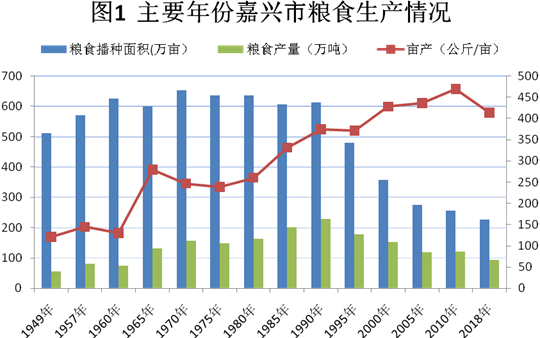

从中华人民共和国成立初期开始,大小麦的生产就是嘉兴粮食生产的有力补充,时至今日,随着嘉兴农业产业结构的调整和产业政策的变化,大麦生产逐渐消失,而小麦则继续承担着保障粮食稳产、增产的重任。此外,小麦生产还承担着提高土地利用效率,增加种植收益的重要补充。国家推行的种粮激励政策对种粮大户而言是一笔重要的收入,对提升种植效益有较大的促进作用。

小麦的播种面积从1949年的47.47万亩增加至1970年的59.14万亩,产量则从1.72万吨增加至5.2万吨; 70年代以后,受耕作制度变化的影响,较多田地由种植小麦改为大麦,小麦的生产开始出现下滑,在1992年小麦播种面积为14.9万亩、产量为2.95万吨,到了小麦生产阶段性的谷底。之后小麦生产波动回升,到1999年小麦的播种面积达到46.59万亩、产量为11.25万吨。随后,小麦生产再度下滑并探底,2004年小麦的播种面积为11.07万亩、产量为2.71万吨,之后小麦生产再次上行,到2018年小麦播种面积达到70.41万亩、产量达到20.2万吨的高点。

大麦生产的变化趋势在中华人民共和国成立初期与小麦一致。大麦的播种面积从4.64万亩增加至26.8万亩,产量从0.24万吨增加至3.3万吨。之后由于耕作制度的变化,大麦生产在1970年-1990年间快速发展,1990年大麦播种面积为112.71万亩、产量为26.66万吨,之后大麦生产逐步下滑,到2018年大麦播种面积降至2038.51亩、产量降至657.82吨。主要年份大小麦生产情况见下图(图2)。