大运河嘉兴段历史街区

1.月河历史文化街区

京杭大运河流经嘉兴西门到北门一段(长2.165公里),在城北部与中基路并行,“其水弯曲抱城如月”,故名月河,亦称月濠。

唐文德元年(888),嘉兴筑外城,由原周二里十步的子城扩建为周十二里的大城。南宋时,嘉兴城为首都临安(杭州)外围城市,规模日益扩大,后人追记:“……环城皆濠,四门水陆并通,七十一桥,三十五坊,纵横交错,舟车财货丰阜。”当时四座城门均设水关,并在每座城门外筑月城,月城所临之水即名月河。

南宋时,嘉兴已成为繁荣的都市,北门月河一带商业兴盛,居民四附,形成市井。明清时期,月河街区达到全盛。“父老禾兴旧馆前,香秔熟后话丰年”,“青粉墙低望里遥,红泥亭子柳千条”,清初大诗人朱彝尊的这些诗句,生动地描述了月河街市的景象。从中街、殿基湾、小猪廊下、烟作弄、糕作弄、蒲鞋弄、弄等这些旧街名,可以反映出商业与民居相杂的特点。大运河与原中基路街市并行所形成的一河一街布局及百米长临水廊棚,完美体现了明清建筑的风貌。

2005年,对月河历史街区进行整修,重点保护区域面积8.4公顷,传统风貌协调区域面积17.7公顷,是市区规模最大的历史街区。以中基路、外月河和秀水兜三个老街区及“三河”(运河、外月河、里月河)为基本格局,南抵环城北路,北至同乐路,东接建国路,西连禾兴路,占地面积 9 万平方米,建筑面积50406 平方米,投资合计 4.2亿元。

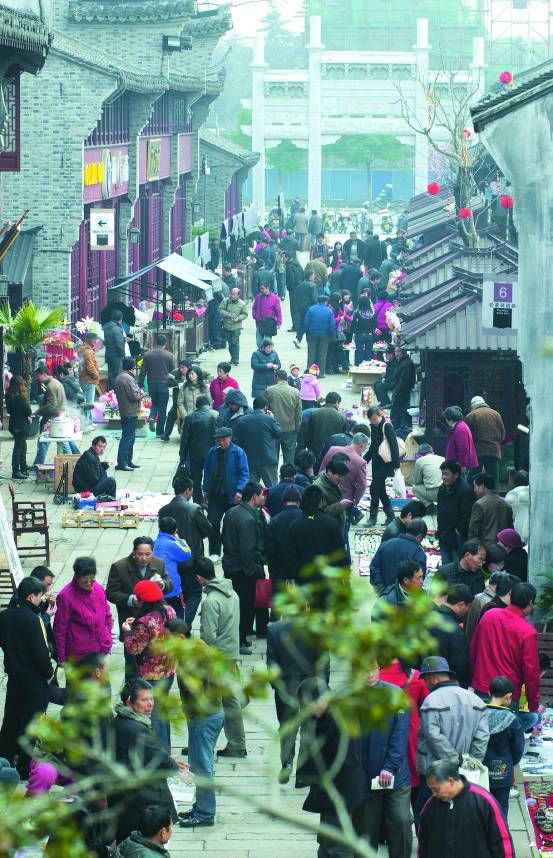

月河历史街区内著名学者唐兰先生的故居、佛学家范古农旧宅等古迹,都得到了妥善的修葺保护。街区内所建江西会馆、金鱼院、大昌当铺、嘉禾水驿、高公升酱园、财神堂等场馆,成为很好的旅游资源。花鸟市场与文物古玩市场已顺利开市,为广大市民和旅游者所关注。

2.芦席汇历史文化街区

芦席汇系习称地名,坐落在南湖区解放街道秀城桥堍北侧。西隔分水墩与

嘉禾北京城相望,西南隔秀水与原缸甏汇、风箱汇相对。清代,芦席汇、缸甏汇、风箱汇均为北门外商贸区,以经营特点得名,芦席汇当时以堆放、买卖芦席为主。

秀水是运河支流,亦是嘉兴著名的古河道,相传“天和景明,水呈五色,见者获庆”。关于这一记载,最早见于南宋嘉兴诗人张尧同的《嘉禾百咏》。

秀水自分水墩析流,往东流经芦席汇,旧时河上行船如织而街临水呈一字形,店铺货栈栉比,帮岸多缆舟精制石纽。因此街亦作码头,市声繁响,不绝于耳

2004年,嘉兴市人民政府开发、扩建芦席汇历史街区(包括鱼行街、双魁巷),重点保护区域面积7.5公顷,传统风貌协调区域面积16.4公顷。现芦席汇旧址所修复的明清建筑风格民居及新建的商用楼舍已基本竣工。

3.梅湾街历史文化街区

梅湾街历史文化街区位于嘉兴市区南部,南临西南湖,由环城南路、城南路、环城河合围而成。总面积14.7公顷,其中核心区2.5公顷。

相传明万历年间,此地曾植梅筑园,街名因此而得。又说因街形曲折如梅枝而得名。千百年来,梅湾街是嘉兴南部乡镇进入嘉兴城的必经之路。1949年5月7日,解放军27军236团就是经梅湾街进城内解放嘉兴的。

梅湾街区是嘉兴古城南门区域江南水乡民居和商贸集聚区域。南临鸳鸯湖(现称西南湖),北靠城墙,牵手大运河、长水和环城河,河港纵横,小巷幽深,有着美丽的江南水乡风光,积淀了丰厚的历史文化。清代诗人朱彝尊《鸳鸯湖棹歌》百首中,许多诗篇便是赞美城南风光。韩国独立运动领袖金九曾避难于此,他在回忆录中盛赞嘉兴南门的水乡风光和淳朴民风。

街区位于诸水交汇之处,昔时舟棹往返,集市自然繁华,为嘉兴近代米市和土丝集中贸易之地。太平天国战事后,先后有鼎咸、公盛、徐信成、升泰、戚五丰等六家米行和两家米厂开设于此。沿街店铺相连,民宅稠密。著名翻译家、诗人朱生豪在1935年4月30日写给朱清如的信中描述了门前景象:“……街道前有一条小河,常见上城下乡的船只、桑叶船;去南湖的旅船,载着货色的大舢板船,也有脚划船,每天早上便有人喊叫开船了,到朔望烧香或迎神赛会期间,门前拥挤不堪,连店堂里也挤满了人。”

梅湾街区集中了许多名人和富贾大户,最有名的徐家、沈家、黄家、褚家便占去了梅湾街半条街。

为贯通城区南北主干道禾兴路,1999年9月28日,新建南湖大桥竣工,禾兴南路将南门区域分成东西两个区块。2002年至2007年,历时五年修复梅湾历史街区,延续了清末民初江南水乡民居风貌。

街区以梅湾街为主轴,多条巷道呈鱼骨状分布,延伸至湖边,湖岸民居鳞次栉比,水乡风味甚浓。民居建筑具有地方特色,如门楼、封火墙等细部,界面连续完整,色彩与材料尺度等都具有鲜明的地方特色与历史价值,是构成历史街区整体风貌的重要部分。清至民国建筑主要集中在梅湾街以南和槐树头巷以西,大多数为民国时期建筑,呈点状分布。

西片街区传统建筑较为整齐。主街梅湾街长300米,宽4.6米。保存尚好的米商徐诒谷老宅位于此街中段,界碑、砖雕门楼、观音兜墙及梁枋雕刻等无不显示出老宅的雍容大气,可谓嘉兴南门外米行商家的典范。梅湾街76号为抗战前夕韩国独立运动领导人、韩国临时政府主席金九先生避难处。相距约500米的日晖桥17号,系韩国临时政府要员及家属住址。

东片街区以朱生豪和汪胡桢两位名人的故居最为著名。东米棚下15号为翻译家、《莎士比亚全集》译者朱生豪的故居。朱生豪在此出生,并在此完成了《莎士比亚全集》的翻译。东米棚下街东侧为帆落浜。有诗云:“人家依断案,帆落夕照中。遥睇鸳鸯水,苍茫烟树东。”水利专家汪胡桢故居即坐落于此。

4.王江泾一里街历史文化街区

位于嘉兴市区北部与江苏接壤的秀洲区王江泾镇中心区域,全长500米,东侧紧挨京杭大运河,南侧为市河。总面积8.84公顷,其中核心区1.77公顷,有保护较好的传统民居3处,建筑占地面积3417平方米;存有古桥4座。

王江泾自古为嘉兴重镇,原名闻川,原在运河之东,后徙于运河之西。五代时,有闻人氏居此。宋代“簪缨弗绝,而闻川之名以著”。由于商贾往来方便,形成闻川市。后有“巨姓王氏、江氏建房贸易于此”,遂改名王江泾。《闻川志稿》称:“宋始有闻川市,元称王江泾(市),皆以姓氏得名。”王江泾镇在明代即与新塍、陡门、濮院合称为秀水县四大镇,其后,数度兴废。鼎盛时有三街、十坊、五埭、二十六弄,店坊林立,街面繁华,且多园林、祠庙和工商会所。明代时为丝绸贸易集镇。一里街自射襄桥至济阳桥,东连横跨京杭运河主航道的长虹桥,西通苏嘉公路,在明清时期极其繁华。经太平天国和抗日战争,镇区大部分建筑已毁,仅一里街部分建筑尚存,建筑以平房为主,空间布局极为紧凑。

一里街是研究运河文化及运河沿线古镇兴衰的宝贵例证。

5.长安镇历史街区

长安镇古属越国御儿。楚怀王二十三年(前306)置江东郡。秦始皇三十七年(前210),属由拳县,三国时属盐官县。唐贞观五年(631)设桑亭驿,贞观八年(634)设昌亭乡,开元十一年(723),设长安市,北宋改市镇,南宋咸淳《临安志》并载长安镇与长安市之名。《长安镇志》有记载曰:“唐贞观五年(631)设置驿站,称‘桑亭驿’,后又改称‘义亭驿’。开元十一年(723)设长安市。北宋时改市为镇,称长安镇,沿用至今,镇名未变。”清宣统二年(1910),建长安乡自治区。

长安镇因运河重要水工设施—长安闸坝的建设而形成和发展。长安镇历史文化遗存丰富,种类多样,保存有虹桥、新老两坝示禁勒索碑等重要运河相关遗产以及东中西街历史街区。同时,长安镇由于地处交通要冲,不仅成为重要粮食转运、货物仓储枢纽,同时也是文化交流的节点,保存了如长安粮仓、长安丝绸仓库、长安丝库等运河产业遗产,以及圣女小德勒撒天主教堂、中心弄耶稣教堂等一批近现代文化建筑。

长安东中西历史文化街区沿着运河走向蜿蜒伸展,包括中街、公庆街、东街、西街等历史街巷,历史遗存丰富,格局保存完整,保存有众多的清末民初的传统民居建筑。

长安镇因为近代经济的衰落,而保存了较为完整的历史格局。街区肌理以及保存的各种历史遗存反映了它们与运河之间相伴相生的历史渊源关系,承载着历史的真实信息,是嘉兴运河悠久历史和多元人文风貌的突出代表。城镇在产生和发展过程中所形成的与运河的空间格局关系都完整地、真实地保留下来,真实地展现了运河城镇因运河而生、因运河而兴的时空关系。同时,所有保存的历史街区都风貌完整、肌理清晰,完整地记录了依靠运河发展的脉络,包括滨河街区形态、历史街巷格局、街区运河自然生态环境等。

7